Per un pugno di scialli

di Milo Julini

Ai primi di agosto 1846 la pace sonnolenta e afosa di Vezza è turbata dall’arrivo di un giovinastro male in arnese che chiede ad alcuni contadini di accompagnarlo in un campo di canapa con un olmo e un gelso: dice di cercarvi un fagotto di stoffe.

Il fagotto viene trovato. Lo sconosciuto dice allora di volerlo trasportare a Canale per consegnarlo al giudice o al sindaco e promette ai servizievoli contadini una mancia di 80 lire. Ma uno di questi contadini si è insospettito. È a conoscenza del furto di una cassa di scialli, fazzoletti e stoffe, rubata dal calesse di un commesso viaggiatore tra San Damiano e Canale. Il contadino trascina quindi il giovinastro dal sindaco di Vezza. Lo sconosciuto dice di essere incaricato del ritiro della merce dal giudice istruttore di Torino ma è poco convincente. Il sindaco di Vezza decide di consegnare lui stesso il fagotto ai carabinieri di Canale: fa preparare un calessino, vi carica la merce e vi sale lui stesso col figlio. Si avviano così verso Canale, seguiti dallo sconosciuto e da un loro servitore che scarpinano dietro il calesse. Dopo un breve tratto di strada, lo sconosciuto trova una scusa per fermarsi e poi darsela a gambe: viene inseguito dal figlio del sindaco che riesce a gettarlo a terra e a trattenerlo con l’aiuto del servitore per poi consegnarlo ai carabinieri.

All’autorità giudiziaria il giovane si qualifica per Giovanni Venturino di Torino, dice di essere stato arrestato circa un mese prima; nel carcere di Asti ha trovato un suo conoscente, Giovanni Artusio di Vezza, il quale lo ha incaricato di recuperare quella merce e di spedirgliene una parte in prigione. Appena rilasciato dalle carceri di Torino, Venturino è subito andato a Vezza, ha trovato il fagotto ma è stato arrestato.

La giustizia del regno sardo inizia così a fare luce sulle malefatte di una banda di banditi di strada, detta dei vinattieri oppure “banda Artusio”, perché ne fanno parte i due giovani fratelli Artusio, Vincenzo detto Vezza, conduttore di bovini, e Giovanni, contadino lavorante in giornata, con il loro cugino Pietro, detto Pcit, contadino, tutti di Vezza, come pure Luigi Vezza, stalliere, e il panettiere Michele Vico.

Con svariati altri complici, derubano lungo le strade coloro che viaggiano, come usa a quel tempo, in carrozze e in carretti, a cavallo e, spesso, a piedi. Questi banditi di strada, dopo avere esordito nel settembre del 1845, proseguono nell’anno successivo. Agiscono in varie zone del Piemonte, in concomitanza con fiere e mercati dei paesi, quando molte persone si spostano viaggiando di notte e spesso con un gruzzoletto in tasca. Tra le varie spedizioni, si nascondono accortamente in Torino, senza destare sospetti nella polizia.

La maggior parte dei componenti della banda Artusio è arrestata nell’ottobre del 1846 a Torino: negano, ma Pietro Artusio si offre di aiutare la giustizia; spera così di ottenere lo sconto di pena previsto, dalla normativa di tutti gli stati italiani preunitari e di molti altri stati europei, per i delinquenti che confessano e collaborano con i giudici.

Grazie alle rivelazioni di Pietro Artusio, i capi di accusa ammontano a 90 per 134 aggressioni e 4 omicidi, tra cui l’uccisione di una donna, prima derubata e violentata, da parte di Vincenzo Artusio.

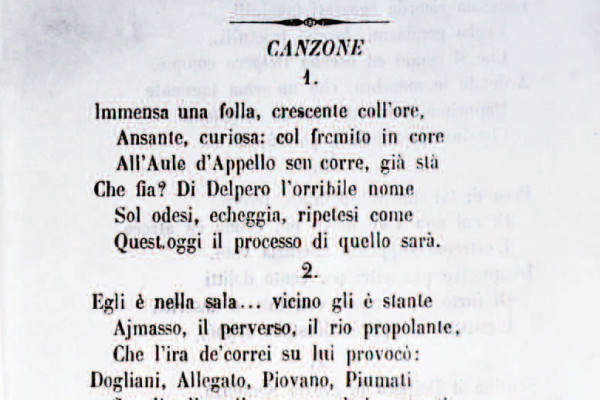

Il processo inizia a Torino in Corte di Appello il 3 dicembre 1849 e si prolunga fino al febbraio 1850; alcuni imputati sono morti in carcere e sul banco degli accusati siedono diciassette giovanotti che un giornale ribattezza i “diecisette assassini”.

Sono Pietro, Vincenzo e Giovanni Artusio, Giovanni Domenico Guercio detto Medichin, Michele Violino, Lorenzo Magone, Luigi Vezza, Maurizio Spinelli: lo “zoccolo duro” della banda. I complici occasionali sono Michele Vico, Pietro Parini, Pietro Scannavino, Marco Cravero, Giorgio Conterno, Francesco Carena, Giacomo Dogliani. Infine sono coinvolti, senza aver partecipato alle aggressioni: Michele Remondino e Giovanni Venturino.

Dopo 36 udienze, il colossale processo, che ha attirato un foltissimo pubblico, si conclude con tre condanne a morte e molte ai lavori forzati. Solo Maurizio Spinelli è assolto.

Dopo la lettura della sentenza, il 22 febbraio 1850, i condannati si scagliano verso Pietro Artusio per punirlo delle sue rivelazioni, grazie alle quali è stato condannato soltanto a cinque anni di carcere, poi tentano la fuga. Vi è un violento tafferuglio, sedato soltanto dopo che un carabiniere uccide con un colpo di pistola il recalcitrante Vincenzo Artusio. Il calco in gesso della sua testa è ancora custodito nel Museo di Anatomia dell’Università di Torino.

La sentenza della Corte d’Appello, con una sottile alchimia tra antica e nuova legislazione, in vigore dopo il 1848, concede a Pietro Artusio una fortissima riduzione della pena: meriterebbe i lavori forzati a vita, ma la Corte ha deciso di considerare valido il precedente decreto di impunità, per compensarlo «de’ molti servizj resi alla giustizia».

I tre condannati a morte, Giovanni Domenico Guercio (merciaio ambulante, il bello della combriccola), Michele Violino, fornaciaio, e Lorenzo Magone, muratore, sono impiccati al Rondò d’la forca di Torino il 18 aprile 1850, alle undici e tre quarti del mattino.

Hanno avuto il conforto spirituale di San Giuseppe Cafasso. Anche i teschi dei tre condannati, riesumati dal cimitero degli impiccati presso San Pietro in Vincoli, oggi si trovano nel Museo di Anatomia.

La vicenda di questa associazione di brutali banditi di strada fin dal luglio 1850 è messa in scena in uno spettacolo teatrale, “Gli assassini della banda Artusio”, rappresentato tra il successo di pubblico e i rimproveri moraleggianti di vari giornali politici.

La banda Artusio è ricordata da Vittorio Bersezio nel suo romanzo sociale “La Plebe” (Torino, 1869) dove, sullo sfondo del 1845, mette in scena il re Carlo Alberto, i suoi ministri, Massimo D’Azeglio e le storie parallele di due trovatelli, di cui uno di nobile nascita. Il Medichin Giovanni Domenico Guercio rivive nel personaggio di Gian Luigi Quercia, il quale, secondo lo schema del feuilleton francese, conduce una doppia vita. Nei bassifondi è il temuto e onnipotente capo di una vasta e tentacolare congrega di malfattori. Come dottor Quercia, bello, elegante e seducente, si muove a suo perfetto agio nella buona società aristocratica torinese. Questo genio del male fa strage di cuori di dame, di donnine allegre, di popolane. Mette incinta una giovane ebrea che si

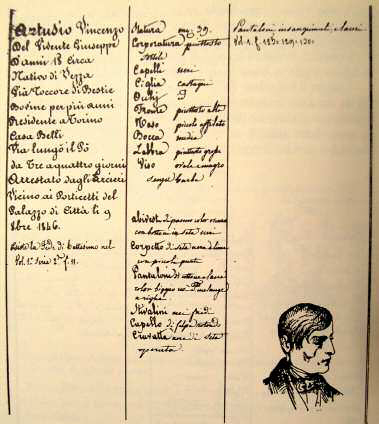

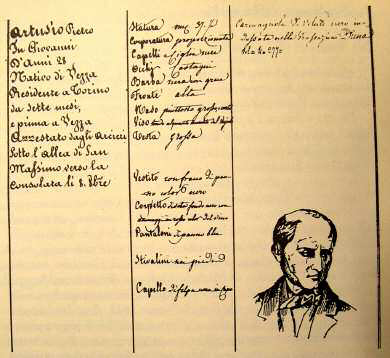

Verbali giudiziari di tre dei componenti della banda Artusio. Giovanni Domenico Guercio, detto Medichin, è la figura passata nell’immaginario popolare come il “bello” della combriccola. Un dandy nostrano, capace di ispirare romanzi e feuilletons.

suicida, preparando così la sua fine. Gian Luigi Quercia è condannato a morte grazie alle vendicative delazioni del padre dell’ebrea suicida. Grazie a un provvidenziale veleno, Quercia evita l’onta della forca.

Alcuni particolari della vicenda Artusio si ritrovano nel romanzo popolare in piemontese “La Còca dël Gamber” di Luigi Pietracqua (Torino, 1891): si descrive una banda di assassini, uno dei quali è detto Dotorin, che ricorda il Medichin.

Nei due libri, il tentativo di trasportare a Torino vicende di feuilletons che possono bene ambientarsi solo a Parigi o a Londra risulta infelic,e ma ai Roerini può… “far piacere” pensare che sono stati ispirati da vicende reali di lori conterranei.

QUESTO ARTICOLO E’ APPARSO SUL N. UNO di “Roero Terra Ritrovata”

QUESTO ARTICOLO E’ APPARSO SUL N. UNO di “Roero Terra Ritrovata”

PUOI SFOGLIARLO ONLINE QUI.