di Chiara Micca

Cucina tradizionale del Roero significa innanzitutto cucina d’altri tempi. Altri tempi, certo, perché le radici della cultura enogastronomica locale sono da ricercarsi in epoche passate, alle origini di quei sapori tipici che oggi, attraverso il lavoro paziente della memoria, danno valore all’identità della nostra terra. Altri tempi però anche e soprattutto perché la cucina del Roero antico racchiude il fascino prezioso della lentezza quasi rituale del focolare e, insieme, il rigore del susseguirsi inesorabile delle stagioni. Altri tempi, infine perché è un’arte raffinata che pure risponde minuziosamente alle esigenze pratiche dei ritmi del lavoro nelle campagne e sempre rispetta con devota sottomissione le regole sacre della liturgia religiosa.

Avventurandosi alla scoperta della storia gastronomica del Roero, sembra di sentire in sottofondo il suono rassicurante del crepitio della legna nel putagè di una povera cucina troppo affollata di campagna, umile basso continuo di una vita culinaria scandita dai ritmi ripetitivi della natura e del lavoro. Sembra di gustare insieme ai nostri antenati e «sempre colla stessa minuta [il sapore genuino di] una polentona grossa, bella tonda, gialla come l’oro e fumante come un vulcano… prediletta e preferita ad ogni altra cosa perché riscalda lo stomaco». (1)

Sembra di vedere le massaie parsimoniose ingegnarsi a trasformare i pochi frutti della terra in pietanze insaporite dalla creatività unica che nasce dalla miseria, centellinando con sapienza da alchimiste preziosi, semplici ingredienti in un inesauribile quanto paziente lavoro quotidiano. «Se si tratta di polenta, le donne preparano qualche intingolo e che intingolo! Il sistema di cucinare delle nostre contadine è uno solo, paiono uscite dalla stessa scuola. Le loro salse son tutte composte d’olio, aglio e acciughe».(1)

Solo i tempi della fede ardiscono ad affiancarsi ai ritmi della natura nel dominio che governa le tradizioni culinarie dell’uomo di campagna, in una tacita quanto ubbidiente sottomissione. Sono le leggi del calendario liturgico, infatti, a introdurre nella cucina tradizionale popolare le poche variazioni sul tema non imputabili alle stagioni o alle caratteristiche della terra. Il tempo sacro della Quaresima, in particolare, è un tempo unico, che cambia le tavole dei contadini, su cui si trova ogni giorno un piatto di polenta da accompagnare con «talvolta qualche sorta di cacio pecorino, detto in vernacolo brus, e nei giorni di vigilia merluzzo in salsa».1

Il digiuno della vigilia pasquale, tradizione già presente nelle prime comunità cristiane, si estese nei secoli ai quaranta giorni precedenti la Pasqua, facendo della Quadragesima, o Quaresima, un periodo dell’anno legato a usanze alimentari assolutamente uniche.

Già nel I secolo, ricorda San Tommaso nella sua summa teologica, san Gregorio Magno individuò nel tempo di quaranta giorni il tempo di penitenza da far precedere la Pasqua con giustificazioni addirittura “matematiche”: quaranta è il numero risultante dalla moltiplicazione dei dieci comandamenti per i quattro vangeli in cui trovano espressione massima, e anche del decalogo per i quattro elementi costitutivi del nostro corpo mortale.(2)

La Quaresima cominciava sei domeniche prima di Pasqua e, poiché le domeniche venivano escluse dalle prescrizioni di astinenza, individuava un periodo di digiuno di 36 giorni compresi il venerdì e il sabato santo, traducendosi «nell’offerta a Dio di circa un decimo dei giorni dell’anno».(2)

Durante il periodo di digiuno, «per contrastare la concupiscenza della carne viene prescritta dalla Chiesa l’astinenza dalle carni di tutti gli animali che nascono e respirano sulla terra, e da ciò che da essi viene prodotto, ovvero latticini dai mammiferi e uova dagli ovipari. Questi cibi infatti sono tra quelli che producono più piacere nei sensi di chi li gusta e dalla loro assunzione deriva uno stimolo al peccato». (3)

La prescrizione riguarda tutti i credenti dai 21 ai 59 anni e prevede originariamente un solo pasto durante la giornata, dopo l’ora nona, momento della celebrazione del Vespro. Mentre in genere si mangia all’ora sesta, «quando il cibo del giorno prima è stato consumato e il corpo richiede energia per far fronte al sole di mezzogiorno, posticipare il pasto fino all’ora nona è utile per sentire il peso della penitenza e per partecipare alle sofferenze della passione di Cristo, che proprio all’ora nona chinato il capo spirò». (4)

Nei primi secoli del Cristianesimo il digiuno comprendeva addirittura l’astinenza dal vino. Tale limite venne tuttavia successivamente abbandonato in quanto «l’aumento di temperatura corporea prodotto dal suo consumo, è temporaneo [e dunque di portata trascurabile rispetto agli stimoli alla lussuria generati dal consumo di carne, che] contribuisce in modo primario alla secrezione di liquidi corporei legati alla riproduzione, avendo effetti permanenti». (3)

Per alleviare la fatica del digiuno, già a partire dal VII secolo si iniziò a concedere ai religiosi di bere verso sera un bicchiere di vino prima di Compieta, mentre si faceva la lettura della sera chiamata “Conferenza”, in latino Collatio.(5)

Secondo molti studiosi, proprio da questa piccola infrazione alla regola del digiuno nascerebbe il termine “colazione”.

Benché la tradizione ammettesse l’assunzione di bevande ma non di cibi solidi, quando, durante il XIV secolo, l’ora dell’unico pasto venne portata a mezzogiorno, si introdusse l’abitudine di accompagnare il bicchiere di vino serale con un pezzo di pane, in un pasto leggero che Tommaso chiamerà electuaria. (6)

Alla fine del Medio Evo l’electuaria consisteva in genere in frutta, erbe e radici condite con olio, miele e zucchero, accompagnate con un po’ di pane e un bicchiere di vino. (7)

L’usanza, dapprima privilegio degli ambienti ecclesiastici, si diffuse in seguito alla popolazione secolare, fino a determinare il riconoscimento di uno e poi di due pasti minori a base di vino, frutta, verdura e pane. Non mancano, anche in epoca più recente, le indicazioni della chiesa locale ai fedeli su come organizzare adeguatamente questi spuntini: ai primi del Novecento, ad esempio, un bollettino parrocchiale di Corneliano suggerisce che «per esempio al mattino si può mettere un mezzo ettogrammo di pane nel caffè nero o nel caffè cacao; alla sera si potrebbe mangiare un piatto di minestra, un po’ di pietanza, pane, frutta, in modo da non oltrepassare il peso di due ettogrammi e mezzo di cibo solido (cioè calcolato prima di mettervi l’acqua per la cottura)». (8)

Durante l’unico pasto importante, il prodotto principe delle tavole nei periodi di digiuno quaresimale è, indiscutibilmente, il pesce. Traendo origine dalle acque e non dalla terra, il pesce è infatti un alimento ammesso in Quaresima fin dai tempi di Gregorio Magno. Lo stesso san Tommaso conferma nella sua Summa Theologiae che il pesce, così come le verdure, non è proibito in quanto fornisce un contributo trascurabile, rispetto alla carne, all’eccitazione dei sensi. (3)

I dati degli archivi sul consumo di pesce sono molto rari, e i resoconti delle spese delle famiglie signorili in occasione di banchetti e festività fanno emergere un consumo quasi esclusivamente circoscritto ai periodi di magro. Nel Medio Evo, tuttavia, secondo alcuni storici9 il consumo di pesce fu straordinariamente elevato, complici le prescrizioni della Chiesa in materia di digiuno e l’imposizione da parte delle autorità comunali di prezzi favorevoli per il commercio del pescato in periodo quaresimale.

Le informazioni più interessanti sull’alimentazione seguita in passato durante il periodo di digiuno si possono ricavare dai conti esattoriali – conservati negli archivi comunali – in merito alle spese sostenute per il mantenimento dei frati predicatori ospitati nelle comunità. Era infatti uso che le comunità del Roero ospitassero durante il periodo quaresimale una coppia di frati, in genere cappuccini, perché predicassero alla popolazione. Dal mercoledì delle ceneri fino alla domenica di Pasqua o al lunedì di Pasquetta, il sostentamento dei predicatori era a carico della parrocchia ospitante, che nulla risparmiava pur di ben figurare e saziare i fortunati frati prescelti, per i quali la Quaresima rappresentava probabilmente il miglior periodo dell’anno. (10)

Dai resoconti delle spese sostenute, l’alimentazione dei predicatori quaresimali risulta composta di quantità abbondanti di pesce di ogni genere e priva di uova e latticini, ovviamente in rigida osservanza delle prescrizioni ecclesiastiche in materia di digiuno. Un documento dell’archivio comunale di Monticello, relativo al vitto dei due frati del convento dei cappuccini di Bra ospitati durante la Quaresima del 1673 11, fornisce dati molto interessanti sulla varietà e sulla quantità dei prodotti ittici che caratterizzavano la dieta dei predicatori. Si elencano infatti 1,6 libbre di pesci salati, 18 libbre di merluzzo, 5 libbre di anguille, 4 libbre di boga e sardine, 1/8 di barile di acciughe, 6 aringhe, 2 libbre di tonina, 6,3 libbre di pesce fresco, 5,6 libbre di altro pesce non meglio specificato, per un totale di almeno 16 kg. di solo pesce. Sono inoltre presenti 90 libbre di pane, vino in abbondanza, limoni, carciofi, mandorle, datteri, pinoli, anici e varie spezie, tra cui zafferano, polvere di garofano, zucchero e cannella.

È curioso notare come anche le lumache facciano parte di questa lista di spese, in cui troviamo citato un totale di ben 29 libbre (circa 11 kg) di lumasse. Così come locuste, testuggini, rane e conchiglie, le lumache non erano infatti considerate carni proibite, in quanto classificate dalla scienza antica come appartenenti ad animali «poveri di sangue e a sangue freddo». Anche le carni di castori, beveri e lontre erano ammesse dalla Chiesa in quanto «assimilabili a pesci». (12, 13)

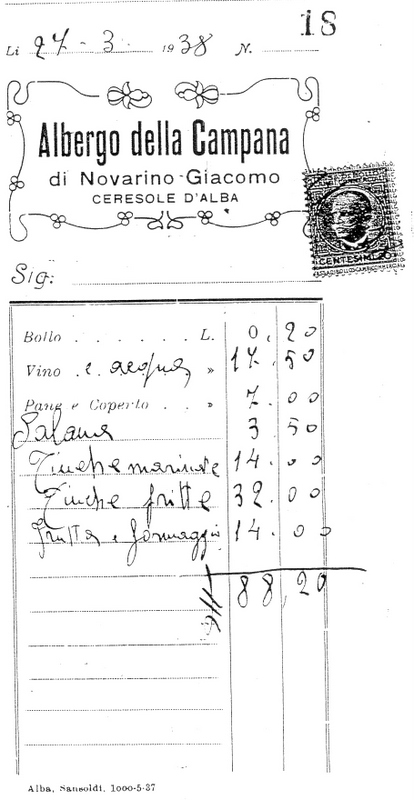

Le ricette antiche di cui si trova traccia, sia pure circoscritte a epoche recenti (14), sono poi un mezzo unico per godere del privilegio di immaginarsi seduti a una tavola contadina del passato roerino in tempo di magro. Tra il pesce di mare domina il merluzzo, pesce dei poveri per il suo prezzo economico e per la sua facilità e stabilità di conservazione che lo rendono adatto a lunghi viaggi, insieme alle umili acciughe trasportate pazientemente sui carretti degli anciuè della “via del sale”. Il pesce d’acqua dolce è invece soprattutto tinca, pesce fresco locale per eccellenza, prodotto delle tampe e delle peschiere di Ceresole, citato già dal 1461 negli Statuti di Bra (15) nonché alimento tipico delle mense della povera gente, scartato dalle classi abbienti nel rispetto dei dettami medici antichi che lo consideravano di difficile digestione, in quanto privo di squame e viscoso. (16)

Insomma, la cucina di magro fa del tempo di Quaresima un tempo unico nel calendario contadino, in cui nei ritmi dominanti della natura si inserisce il tempo sacro del divino. Del resto, come si legge sul bollettino parrocchiale di Corneliano d’Alba all’inizio del secolo scorso, «durante la bella stagione gli agricoltori hanno poco tempo per pensare a Dio, all’anima e all’eternità; ma non sono da scusarsi se non ci pensano d’inverno». (17) Anche a tavola.

DA UN’ANTICA CUCINA DEL ROERO

Maniera di aggiustare il merluzzo

Il merluzzo si mette a immergere nell’acqua calda per un po’ di tempo, se nell’acqua fredda per una giornata. Poi si pulisce tagliando le resche. Si fa la salsa del “poveruomo”: si mette metà olio e metà burro con alcuni spicchi d’aglio. Fate friggere questo, senza lasciarlo bruciare, un po’ nella casseruola, quindi ponetele il merluzzo, lasciatelo cuocere un poco, poi voltatelo, quindi mettetele un po’ d’acqua, poscia mettete sopra e sotto il merluzzo del pane pesto e lasciatelo cuocere ancora un poco; condite con un po’ di sale, se però il merluzzo non sarà ancor troppo salato.

Salsa così detta del poveruomo

Prendete una fetta di burro, un cucchiaio d’olio d’olivo, uno spicchio d’aglio, fate venir tutto questo rosso, quindi mettete un poco di pane pesto, allungando con acqua o brodo. Questa salsa serve eziandio pel merluzzo, tonno, carne già lessata e per le uova.

Salsa per mettere sopra il merluzzo, oppure sopra gli uccelli, come pernici e beccacce

Prendete tre acciughe, otto noci e anche qualche nocciuola pesta, una fetta di burro e se si vuole anche un po’ d’aglio, allungando con brodo od acqua.

Tenche carpionate

Fate friggere le tenche nella padella nell’olio d’oliva, ben pulite e con un po’ di sale. Poi mettetele in un grilletto. Ponete nella padella un po’ d’aglio, 5 o 6 spicchi, con 5 o 6 foglie di salvia. Fatelo cuocere con un po’ d’olio avanzato dalle tenche fatte friggere; quando tutto ciò sia un po’ cotto si mette dell’aceto, del quantitativo secondo che sono le tenche molte o poche, che l’aceto le copra ben bene, aggiungete nell’aceto una piccola tenca, lasciando friggere alquanto il tutto ed aggiungendovi un po’ di sale. Ciò fatto si vuota la carpionatura sulle tenche, mettendo il grilletto in un posto freddo, affinché la carpionatura diventi gelata.

(Insegnato dalla signora Rosalia Ascheri Gioanna il 23 maggio 1867 di giovedì, in Ceresole)

Note

1. L.Fantini, Monografia agraria sul circondario d’Alba, in “Atti della giunta per la inchiesta agraria sulla condizione della classe agricola”, vol. III, tomo II, Roma, Tipografia del Senato, 1883

2.Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, 2a2ae 147, 5

3. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, 2a2ae 147, 8

4. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, 2a2ae 147, 7

5. Autore ignoto, Regula magistri, V-VII secolo

6. Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, 2a2ae 147, 6

7. G. Ciappelli, Carnevale e Quaresima: comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento, Ed. di Storia e Letteratura, 1997

8. Per il bene (bollettino parrocchiale di Cornaliano d’Alba), Anno VI, 11 Febbraio 1923

9. A. I. Pini, Pesce, pescivendoli e mercanti di pesce in Bologna medievale, 1975

10. B. Molino, Le Terre Rosse, in Le Terre Rosse, a cura di L. Bertello, 2000

11. Gentile concessione di Baldassarre Molino

12. P. Scavini, Theologia moralis universa, Ed. Parisiensis, 1853

13. A.M. de’ Liguori, Istruzione e pratica per li confessori, 1829

14. L. Bertello, …e di marsapane tre soldi. Diario gastronomico di una famiglia borghese del Roero, sec. XIX, Ed. Sorì, 1998

15. E. Mosca, Gli antichi statuti di Bra, Savigliano 1994, pag. 385

16. A. M. Nada Patrone, Il cibo del ricco e il cibo del povero, Torino 1989

17. Per il bene (bollettino parrocchiale di Corneliano d’Alba), Anno VI, 14 Novembre 1926